Por Jersey Simon*

Há uma semana, o Rio de Janeiro amanhecia em guerra. Helicópteros, caveirões, drones e rajadas de fuzil transformaram os complexos da Penha e do Alemão em campo de batalha. A cidade parou. O saldo: 121 mortos, incluindo quatro policiais, o maior número já registrado em uma operação na história do país.

Outro número tão assustador quanto o das vidas perdidas foi o revelado pela pesquisa da AtlasIntel: 62% dos cariocas aprovaram a ação. Entre os moradores de favelas, o apoio foi ainda maior, chegando a 87%.

Por mais inacreditável que pareça esse resultado, ele escancara uma realidade dura de aceitar. Há décadas estamos perdendo a “guerra” narrativa para os que lucram com o terror, seja financeiramente ou eleitoralmente. Perdemos a capacidade de entender que não há realidade social sem discurso e que o mundo se faz primeiro nas palavras.

O Estado só se sente autorizado a entrar na favela e promover uma chacina porque encontra respaldo popular, político e midiático. E esse apoio só existe porque, ao longo das décadas, um discurso foi sendo construído, testado e reforçado até se tornar hegemônico: o discurso da guerra contra um “inimigo interno”, que, sabemos, tem cor, classe social e endereço.

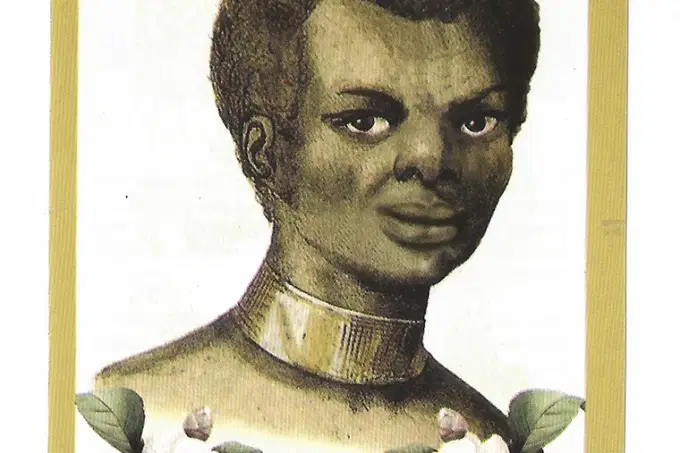

O que quase ninguém se dá conta é que, antes do tiro, há sempre um enquadramento. Antes do corpo tombar, há uma lente que o define como ameaça. É o que chamo, na minha pesquisa, de “estética da inimizade”, a forma como o olhar — das câmeras, das manchetes e dos helicópteros — constrói a periferia como território inimigo e o corpo negro como corpo-alvo.

E se eu disser que nada disso é novo? Desde a ditadura militar, o Brasil vive à procura desse “inimigo interno”. Nos anos 1970, a Doutrina de Segurança Nacional legitimou o extermínio de quem se opunha ao regime. Com o fim da ditadura, o “subversivo” deu lugar ao “traficante”, e as favelas passaram a ocupar o mesmo lugar simbólico de ameaça.

A “guerra às drogas”, importada dos Estados Unidos, encontrou aqui terreno fértil: racismo institucional, resquícios do “medo branco” da época colonial e populismo criminológico. Desde então, cada nova operação — da Operação Rio, em 1994, à Intervenção Militar de 2018 — repete o mesmo roteiro. O Estado entra em guerra consigo mesmo, e a favela segue sendo o campo de batalha.

O apoio de quase 90% dos moradores de favelas a operação não se trata de contradição, mas de colonização simbólica. É a criação de consenso. O discurso da guerra venceu. Foi internalizado, naturalizado e reproduzido por quem mais sofre com seus efeitos.

Essas operações também são performances políticas. Servem menos para resolver o problema da segurança e mais para reafirmar a autoridade de quem governa. Cada blindado, coletiva de imprensa e sobrevoo de helicóptero compõe o espetáculo do poder, transformando medo em capital simbólico. O ciclo é perfeito: o medo produz o discurso, o discurso produz a operação e a operação produz o medo.

O “sucesso” de que fala o governador é, antes de tudo, performático. Do ponto de vista do espetáculo, da imagem, a operação foi mesmo um sucesso. A aprovação nas alturas prepara o terreno para o pleito de 2026. A imagem que ganhou o mundo, da fileira de corpos estendidos no chão, é o “santinho” das próximas eleições.

Leia também: Virgínia, Vini e a negativa da branquitude de receber um “não” de negros

Aqui a matança e o aplauso são duas faces da mesma moeda. Romper esse ciclo exige mais do que indignação. É preciso disputar o campo simbólico, desmontar as palavras que precedem os tiros: “guerra”, “pacificação”, “suspeito”, “retomada”. É preciso reeducar o olhar social que naturaliza o sangue como preço da ordem.

O mundo se faz primeiro nas palavras. E é preciso agir rápido enquanto não perdemos, de vez, a guerra para a “guerra”.

Jersey Simon é jornalista, mestre em Políticas Públicas e Formação Humana pela UERJ e pesquisador das práticas discursivas e do racismo institucional na PMERJ.